-

Түрікше үйренеміз ...

Түрікше үйренеміз | KAZAKÇA ÖĞRENİYORUM | 52 DERS...

-

BİLGE ABAY...

Abay Kunanbayoğlu: Kara Sözler (Tamamı)

-

Türkçe-Kazakça Dersleri (Түрікше үйренеміз)

Türkçe-Kazakça Dersleri (Түрікше үйренеміз)

-

KAZAKÇA DERSLERİ...

KAZAKÇA DERSLERİ...

-

ABAY KÜTÜPHANESİ...

ABAY KÜTÜPHANESİ Yakında...

-

ABAY KUNANBAY GÜNÜ...

KAZAKİSTAN'DA 10 AĞUSTOS, ABAY KUNANBAY GÜNÜ OLARAK KUTLANACAK...

-

ABAY VE YETİŞTİĞİ ÇEVRE...

ABAY VE YETİŞTİĞİ ÇEVRE | Prof. Dr. Abdulvahap Kara...

-

Түрікше үйренеміз ...

Түрікше үйренеміз | KAZAKÇA ÖĞRENİYORUM | 52 DERS...

"Kazakistan - Atyrau Üniversitesi, Uluslararası "Abay Mirası" eser yarışmasına başvuru yapıldı..."

20 Ocak 2020 Pazartesi

Abay: "Kimin içinde sevgi hissi ve adalet hükümran ise..."

"Kimin içinde sevgi hissi ve adalet hükümran ise O kimse bilgedir, bilgindir." Kazak Bilge Abay Kunanbay(oğlu) "В ком господствует чувства любви и справедливости

- тот мудр, тот учен".

Абай

19 Ocak 2020 Pazar

ABAY'IN BESTELENMİŞ ESERLER ALBÜMÜNÜ İNDİR

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АБАЯ КУНАНБАЕВА: Мудрость, ведущая сквозь века, Вечная поэзия Абая, История одной песни

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АБАЯ КУНАНБАЕВА: Мудрость, ведущая сквозь века, Вечная поэзия Абая, История одной песни

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АБАЯ КУНАНБАЕВА: Мудрость, ведущая сквозь века, Вечная поэзия Абая, История одной песни

Мудрость, ведущая сквозь века

На стыке двух эпох современной истории нашего государства, в самом начале 90-х годов прошлого столетия центральную площадь г.Акколя украсило монументальное типовое здание в два этажа - в его просторных залах разместилась районная библиотека. Как одна из лучших в области, но до этого времени безымянная, она была названа в честь великого поэта, писателя, общественного деятеля, основоположника современной казахской письменной литературы Абая Кунанбаева.

Вообще, история гласит, что первая библиотека в районе была открыта в 1920 году на этом же месте, в небольшом доме священнослужителя, конфискованном советской властью. Теперь это методический и координационный центр единой библиотечной системы, включающий в себя 20 библиотек, книжный фонд вырос в 500 раз, а число читателей насчитывает более 11000 человек. Повсеместная компьютеризация прочно вошла и в эту сферу: благодаря интернету и подключению к сети Мегалайн, в 17 библиотеках обеспечен доступ к шедеврам мировой литературы. Предмет особой гордости районной библиотеки - мемориальный музей Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, первого министра обороны Сагадата Нурмагамбетова. Все экспонаты в качестве дара предоставил сам Сагадат Кожахметович, он же лично присутствовал на презентации музея, состоявшейся ровно одиннадцать лет назад. За это время с экспозицией ознакомилось почти 3000 человек, среди которых депутаты Парламента страны, известные общественные деятели, военнослужащие, студенты, учащиеся школ.

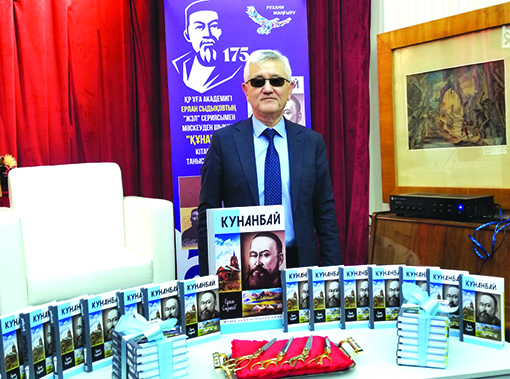

Для районной библиотеки нынешний год очень знаменателен - стараниями районных властей здесь был произведен обширный ремонт, а в одном из ее помещений разместился кабинет по реализации программы «Рухани жаңғыру». Его деятельность с каждым днем набирает популярность у аккольцев, сейчас вся общественно-культурная жизнь сверяется с поставленными ориентирами, главная цель которых - модернизация сознания каждого казахстанца.

В этом вопросе нет равных великому Абаю, чье богатое духовное наследие давно стало частью сокровищницы мировой культуры. Всю свою жизнь поэт и общественный деятель боролся с людским невежеством, стремился изменить мир к лучшему. Мечтал, чтобы его слова разбудили народ, дали толчок новой прогрессивной мысли. Даже спустя столетия мудрость Абая помогает справляться с трудностями, дает направление, как жить дальше.

Аккольские библиотекари рассказывают, что в 2007 году, в рамках акции «Одна страна - одна книга», они раздали коллективам государственных и бюджетных организаций для прочтения по несколько экземпляров книги Абая Кунанбаева «Слова назидания». Тогда очень тронули откровения участников акции, признававшихся, что читали произведение Абая всей семьей, находя в мудрых словах ответы на давно мучившие жизненные вопросы. Многие делились, что обязательно приобретут эту книгу, чтобы не раз возвращаться к ее прочтению.

Одна из достопримечательностей районной библиотеки - большой портрет Абая Кунанбаева, кисти неизвестного художника. Долгие годы он украшал стену одного из самых посещаемых залов - выдачи книг, и, по сути, стал неотъемлемой частью облика библиотеки. Вот и сегодня, вдень рождения великого сына казахского народа, сюда придут читатели разных возрастов, чтобы еще раз прикоснуться к оставленному гением великому духовному наследию, прочитать вслух его любимые произведения и в который раз изумиться правдивости и емкости бессмертных строк.

Светлана ЗИНЧЕНКО.г.Акколь.

Вечная поэзия Абая

10 августа исполняется 173 года со дня рождения гениального поэта и мыслителя, одного из крупнейших деятелей казахского просвещения Абая Кунанбаева (1845-1904)

В программной статье Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» четко обозначено, что «наши национальные традиции и обычаи, язык и музыка, литература и свадебные обряды, одним словом, национальный дух должны вечно оставаться с нами», как и «мудрость Абая, перо Ауэзова, проникновенные строки Джамбула, волшебные звуки Курмангазы, вечный зов аруаха». Первым условием модернизации нового типа Глава государства называет «сохранение своей культуры, собственного национального кода».

С именем Абая связано прогрессивно-демократическое направление казахской общественной мысли и литературы начала XX века, когда Абай стал олицетворением совести и стремлений эпохи. Первая биография Абая принадлежит лидеру движения «Алаш», известному экономисту, историку, литератору Алихану Букейханову. Литература «Алаш» как особый период в духовной истории общества была близка назиданиям Абая, который воспевал гуманизм и свободу, единство и согласие народа. Статья Букейханова «Абай (Ибрагим) Кунанбаев», написанная на русском языке и опубликованная в «Семипалатинских ведомостях» в 1905 году, является первым, наиболее полным научным трудом о нем.

Алихан Букейханов хорошо знал жизнь и творчество Абая, его родословную, ближайшее окружение. Был знаком с сыном Абая - Турагулом и с сыновьями братьев Абая - Шакаримом и Какитаем. Автор статьи прослеживает, как от общественной деятельности Абай полностью переходит к занятиям поэтическим творчеством, художественным переводам, поднимается до высот европейской культуры, знакомясь с «Опытами» Спенсера, «Позитивной философией» Льюиса, «Историей умственного развития Европы» Дрэпера. Завершая краткий очерк жизни и творчества Абая, Алихан Букейханов ставит его в один ряд со знаменитыми поэтами Европы.

Основателем абаеведения как отдельной литературоведческой науки стал выдающийся писатель Мухтар Ауэзов. Автор романа-эпопеи «Путь Абая» высоко ценил поэта и просветителя: «Горным тенистым кедром высится он в истории своего народа. Он взял лучшее от многовековой культуры казахского народа и обогатил эти сокровища благотворным влиянием мировой и русской культуры».

Гуманитарные поиски Абая открыли перед ним огромный мир, где он с нескрываемой сердечной болью увидел трагическое противоречие между величием человеческой культуры и тяжелейшими условиями существования народа. Абай шел к вершинам поэтического мастерства. Уверенной рукой опытного мастера он создает стихи, басни, которые сразу ложатся прочным фундаментом нового здания письменной казахской литературы. Абай не увидел при жизни своих книг, но благодарные потомки - Ахмет Байтурсынов, Алихан Букейханов, Мухтар Ауэзов - способствовали распространению его творческого наследия.

Абай родился 10 августа 1845 года в Семипалатинской области, среди голубых Чингисских гор. Сын главы рода тобыкты, властного и честолюбивого Кунанбая, был отдан отцом в семипалатинское медресе. Абай, нарушая суровые законы этой школы, стремится изучить русский язык и уходит из медресе в русскую приходскую школу. Всего лишь три месяца продолжалось обучение в школе. 13-летний Абай возвращается в степь, но через 15 лет снова едет в город, чтобы углубить знания. В Семипалатинске он изучает произведения классиков русской и западноевропейской литературы, философии, знакомится с передовыми людьми, сосланными сюда царским правительством. Об этом оставил воспоминания в своей книге «Сибирь и ссылка», опубликованной в Петербурге в 1906 году, американский путешественник и журналист Джордж Кеннан: «Серьезно изучает английских философов и читает Милля, Бокля и Дрэпера».

Пушкин и Гете, Лермонтов и Байрон, пожалуй, были самыми любимыми поэтами Абая. Его волновали правдивость, жизнеутверждающая сила, высокое мастерство их произведений. Абай стремится познакомить с творчеством великих русских поэтов жителей казахских аулов и во второй половине XIX века начинает переводить отрывки из пушкинского романа «Евгений Онегин» и стихотворения Лермонтова. Так письмо Татьяны и поэзия Лермонтова стали известны в казахской степи. Поэт глубоко осмыслил значение творчества русских классиков в развитии культуры родного народа. Он сочиняет музыку к некоторым своим переводам, чтобы те быстрее распространялись, были понятны и доступны. И народ их принял, стихи Пушкина и Лермонтова стали самыми любимыми произведениями.

Чутко реагируя на явления реальной жизни, он создавал образы, пробуждающие и развивающие самосознание народа. Вчитываясь в абаевские произведения, убеждаешься, что по силе и выразительности реалистичных образов, по многогранности идейного содержания, по тематическому разнообразию творчество Абая представляет настоящую энциклопедию жизни. Типические характеры, портретные зарисовки, эмоционально насыщенные картины природы и быта, лирические размышления, сливаясь воедино, дают возможность представить и ощутить далекую от нас жизнь.

Абай умер в 1904-м. В 1889-1890 годы отдельные его стихотворения публиковались на страницах «Дала уалаятының газеті», издававшейся в Омске. Первый сборник стихов Абая вышел лишь в 1909 году в Петербурге. Так было услышано, понято и по достоинству оценено поэтическое слово мужественной правды и искренней душевной страсти. В 1922 году - в Казани, в Ташкенте и в 1933 году - в Кызыл-Орде произведения Абая вышли в свет отдельными книгами. Вслед за этим все чаще и чаще они издаются в Алма-Ате, Москве и в других городах мира.

Произведения Абая переведены на многие языки, его творчество находит широкий отклик зарубежных писателей, поэтов и литературных критиков. Статьи и исследования публикуются в разных странах - от Кореи и Китая, Индии и Ирана до государств Европы и США. Сегодня наследие казахского поэта и философа - неотъемлемая часть сокровищницы мировой культуры, а его имя стоит в одном ряду с величайшими поэтами современности.

Творчество Абая принадлежит тюркской культуре. «Лекарем человеческих душ» называет Абая узбекский ученый Абдулла Рустамов: «В стихотворных строках можно найти ответы на вопросы, можно залечить раненое сердце, можно обрести новую мечту, обрести крылья надежды, да и просто - можно растеряться от праведных его слов. Стихотворения поэта - это отрада для ранимых сердец, это сила для слабого, это опора и поддержка для разочаровавшегося». Абдулла Рустамов сравнивает поэзию Абая с великим водопадом, который «берет начало с высокой и могучей горы», отмечая, что «для душевного состояния людей его строки служат эликсиром жизни».

Высоким признанием значения Абая для тюркского мира пронизаны строки башкирского народного поэта Мустая Карима: «Первым вестником, первым голосом казахской письменной поэзии для нас, башкир, был Абай. Он первый открыл нам душу казаха... Абай является вершиной не только национальной, но и мировой поэтической культуры. А вершины видны издалека, и они всегда манят к себе. Диву даешься духовному кругозору, широте и глубине поэтического взора, мощности интеллекта Абая, ибо он был приобщен к культуре Востока и Запада».

Абай - «духовный отец не только казахов, но и всех тюркских народов. Абай - наше общее достояние», уверен государственный деятель Турции Намык Кемал Зайбек. Он подчеркивает: «Абай нужен человечеству! Мы должны знать и чтить как своих отцов: Ходжа Ахмеда Ясави, Абая, других мудрых людей прошлых веков».

Известно творчество Абая и в Европе, и в США. Большой друг казахских писателей и поэтов Леонард Кошут (Германия), перу которого принадлежат впервые осуществленные переводы 20 стихотворений Абая на немецкий язык, пишет о поразившей его «библейско-творческой силе слов Абая, которые являются самобытными, незаменимыми, полными глубокого значения и смысла». Его поэтика ломает рутинные традиции вплоть до стихосложения, метафоричности, интонации и «подчиненная смыслу ставит перед поэтом-переводчиком сложные проблемы». Стихотворения Абая показывают автора решительным, обеспокоенным, задумчивым, печальным, одиноким... И обращены к нам, читателям XXI века.

Об удивительной силе голоса Абая не устают повторять во Франции Мадлен и Альбер Фишлер. Поэт, философ, мыслитель полагал, «что отношения между народами должны складываться на основе взаимного обогащения, узнавания и уважения... Да, Абай обращается к нам. Абай не дает нам забыться в безмятежном блаженстве. За философскими раздумьями непрерывно громко звучит слово морали в поэме Абая «Искандер»: «Если ты имеешь истинные заслуги, то народ узнает об этом, глупо самому себя прославлять».

Российское литературоведение проявляет к творчеству Абая особый интерес. Широко известный факт: востоковед-тюрколог Владимир Гордлевский еще в 1914 году в «Восточный сборник», посвященный 70-летию академика-востоковеда Николая Веселовского, включил произведения Абая Кунанбаева и Миржакипа Дулатова. Заведующий отделом литератур народов РФ и СНГ Института мировой литературы им. М. Горького, академик РАЕН, член Союза журналистов и Союза писателей России Казбек Султанов пишет о современном изучении творчества Абая Кунанбаева, «значение которого для казахов сопоставимо с ролью Пушкина в русской культуре».

Доктор филологических наук, известный литературовед, профессор МГУ им. М. Ломоносова Николай Анастасьев посвятил казахскому поэту монографию «Абай. Тяжесть полета» (Москва, 2008). Он отмечает: «Абай с самых юных лет рос в песенной среде, он был дитя ритма и звука. Это замечательно передал уже в самом интонационном строе своего романа-эпопеи Мухтар Ауэзов. Повествовательная речь все время неуловимо колеблется, то плавно скользя, то набирая стремительную скорость конного бега... Таков и ритмический образ поэзии Абая -то спокойная поступь каравана в ней слышна, то неслышное шевеление барханов, этих морщин земли, изредка нарушающих степную гладь, то полет ловчей птицы, то цокот конских копыт».

Поэзия Абая Кунанбаева продолжает покорять страны и континенты, потому что в ней отражена вся его жизнь, воплощены мечты о светлом будущем. В годы независимости голос поэта зазвучал на английском, белорусском, болгарском, корейском, монгольском, немецком, польском, турецком, французском языках, на фарси и урду. Новые переводы открывают яркий, неповторимый поэтический мир казахского автора.

Абай покоряет мир. В новых изданиях продолжает жить память о достойном сыне казахского народа, который мечтал быть не сыном отца, а сыном Отечества. Его стихотворения символизируют для Ким БёнХака, автора переводов 100 произведений Абая на корейский язык, «бег быстроногой лошади и наполнены жизненной энергией. Его скакуны словно несутся галопом по цветущей степи и восхищают окружающий мир. Эти кони, перевоплотившиеся в мифических тулпаров, пролетают над степью то стремительно и резво, то плавно парят в чистом небе Казахстана».

Впервые стихотворения Абая «Осень» и «Всадник с беркутом скачет в ранних снегах» включены в антологию казахской литературы «Летний вечер, ночь в прерии, земля золотой пшеницы: зарубежный мир в казахской литературе» (Summer evening, prairie night, land of golden wheat), изданную в рамках реализуемого Институтом литературы и искусства научного проекта «Казахско-американское литературное сотрудничество новейшей эпохи». Во время презентации книги в Вашингтоне директор программ по культуре Азии Смитсоновского института Пол Тейлор отметил, что поэзия Абая производит глубокое впечатление на американских читателей.

Никакая модернизация, как пишет Лидер нации Нурсултан Назарбаев в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», не может проходить без сохранения национальной культуры, без опоры на национально-культурные корни. В 1995 году 150-летие со дня рождения Абая Кунанбаева отмечалось под эгидой ЮНЕСКО, что придало мероприятиям международный резонанс и стимулировало усиление интереса зарубежных читателей к наследию казахского поэта, мыслителя, философа.

Абай - достояние всего человечества. Его поэзия - это поэзия вечности, поэзия мудрости, любви и верности. В исследованиях последних лет раскрыты философские искания Абая, определена его роль в духовном становлении нации. 10 августа казахстанцы, мировое читательское сообщество, крупные центры литературоведения в разных странах, критики, издатели, переводчики Абая отмечают день его рождения. В XXI веке происходит новое прочтение вечно молодой и живой классики. Осмысление наследия великого гуманиста, поэта, философа, просветителя Абая Кунанбаева продолжается. Его пламенные строки никогда не утратят своей силы и свежести, потому что Абай навечно с народом.

Уалихан КАЛИЖАНОВ,директор Института литературы и искусства им. М. Ауэзова,академик HAH РК.Перепечатано из газеты «Казахстанская правда» с отдельными сокращениями.

Август 2017 г.

Август 2017 г.

История одной песни

Абай (Ибрагим) Кунанбаев (1845-1904) – великий казахский поэт и просветитель. Хорошо знал творчество таких выдающихся русских поэтов как А.С. Пушкин, М.Ю.Лермонтов, И.А.Крылов и другие.

Нам хорошо известны стихи и поэмы, переведенные Абаем в разные годы его творчества. Такие, как «Вадим», «Дума», «Утес», «Молитва», «Дары Терека», «Выхожу один я на дорогу» и другие.

Что касается «Горных вершин», Абай воссоздал образ ночного путника с учетом местного, то есть казахского менталитета. Заранее оговорюсь, что эти выдающиеся личности – Гете, Лермонтов, Кунанбаев, никогда не встречались, да этого нельзя представить даже в хронологии. Абай перевел произведения Гете 112 лет спустя, в 1892 году. Откровенно говоря, не годы связывают этих трех поэтов. Кто хорошо знаком с их произведениями, тот приходит к мысли, что они сердцем почувствовали душевную близость, созвучие во взглядах на окружающую среду. Например, Лермонтов с болью в душе упрекает современников в бездействии, безразличии, опустошенности и трусости перед царской властью:

К добру и злу постыдно равнодушны,

В начале поприща мы вянем без борьбы,

Перед опасностью позорно малодушны

И перед властию – презренные рабы.

В переводе Абая Кунанбаева:

Қарасам, қайғырар жұрт бұл заманғы,

Салқын, қуыс – өмірің қараңғы.

Білім де жоқ, білімге сенім де жоқ

Өнерсіз қартаяр деп біл балаңды.

Здесь Абай, сохранив нити духовной близости, перевел первые четыре строки «Думы» на свой лад, с учетом менталитета своего народа. Лермонтовское заглавие «Ночная песнь странника» Абай перевел «Қараңғы түнде тау қалғып» (буквально – «Темной ночью горы дремлют»).

(И.Гете – М.Лермонтов)

Қараңғы түнде тау қалғып,

Ұйқыға кетер балбырап.

Даланы жым-жырт, дел-салғып,

Түн басады салбырап.

Шаң шығармас жолдағы,

Сілкіне алмас жапырақ.

Тыншығарсың сен-дағы,

Сабыр қылсаң азырақ.

В этом переводе Абай выдерживает основную трактовку М.Лермонтова, внеся от себя в миниатюру часть родной природы (к примеру, горы Шыңғыстау), национальный колорит, при этом не нарушая сюжетную линию Гете. Владеющий тремя языками может по настоящему оценить переводческое искусство Абая.

До недавнего времени среди нас была такая творческая личность, как Герольд Бельгер, в совершен-стве знающий русский, немецкой и казахский языки. Давайте заглянем в энциклопедию «Абай», посвященную жизни и творческой деятельности Абая Кунанбаева, где за подписью литературоведа и великолепного переводчика приводятся его мысли о том, что нет такого казаха, который бы не пел «Қараңғы түнде тау қалғып». Особый интерес вызвало сочинение к этой песне тягучей, широко распевной, величавой мелодии, чего не было ни у Гете, ни у Лермонтова, а нотное приложение к этой песне впервые появилось в 30-х годах пришлого столетия, благодаря великолепному знатоку казахской музыки Латифу Хамиди, который в 1935 году сделал нотную запись. В 1958 году в исполнении певца К.Байжанова она была записана на магнитную ленту.

Эта песня захватила всю казахскую степь. Многие фанаты Абая на арабском алфавите от руки размножали ее текст и распространяли среди населения. Впервые в печатном виде она появилась в 1909 году в сборнике «Қазақ ақыны Ибраћим Құнанбайұлының өлеңі». Здесь Г.Бельгер пишет о том, что в текстологическом сопоставлении в сборнике 1909 года первые две строки второго куплета напечатаны:

Шаңдай алмас жолдағы,

Сыбдырламас жапырақ.

В рукописных вариантах Мурсеита, а также начиная с 1957 года в печатных изданиях, до сих пор сохранились эти первые две строки в такой текстовке:

Шаң шығармас жолдағы,

Сілкіне алмас жапырақ,

– что вполне созвучно с немецким текстом:

Каum einen Hauch.

Die vodelein schweigen im Walde.

И с русским текстом:

Не пылит дорога,

Не дрожат листы…

Со дня написания «Песни ночного путника» прошло более 230 лет, но, несмотря на это знаменитое восьмистишие И.Гете до сих пор живо, оно на устах многих поколений разных народов и народностей. Благодаря М.Лермонтову и А.Кунанбаеву гетевские бессмертные строки льются песней над Великой степью, возможно над домами и увалами гор местности Ильменау, Бештау, Шыңғыстау.

* * *

Участник Великой Отечественной войны, писатель Калмухан Исабаев встретил великую Победу в самой Германии, на территории бывшей Германской Демократической Республики. После капитуляции гитлеровской Германии советское командование назначает К.Исабаева комендантом города Ильменау Арнштадтского района Тюрингской земли.

Молодому офицеру – коменданту города К.Исабаеву пришлось приложить немало усилий для того, чтобы наладить жизнь немцев в мирных условиях. В должности коменданта города Ильменау К.Исабаев проработал с 1945 по 1954 годы. За это время он полюбился местным жителям, подавляющее большинство которых не поддерживало фашистских взглядов, среди них были и антифашисты. Калмухан пользовался авторитетом среди сотрудников комендатуры и всего населения, с которыми долгое время переписывался, ездил к ним в гости.

Несмотря на разруху, удручающее состояние экономики, в 1949 году общественность Германии отметила 200-летие И.Гете. Музей великого поэта был хорошо отремонтирован. К юбилею поэта был приглашен и бывший комендант г.Ильменау К.Исабаев. На этих торжествах его осенила мысль: наряду с другими экспонатами разместить в музее поэта и перевод гетевского стиха на казахском языке. Его мечта сбылась только лишь в 1979 году. Текст «Қараңғы түнде тау қалғып» был высечен на мраморе, мемориальная доска нашла свое достойное место среди реликвий музея в Габельбахе. Мемориальная доска была выполнена таким образом: в ее верхней части вычеканены силуэты трех гор, затем выгравированы имена трех великих поэтов, внизу написаны заглавия стиха на трех языках.

Как вспоминает бывший комендант, местные друзья с большой теплотой устанавливали эту экспозицию.

После установки мемориальной доски К.Исабаев на магнитофоне озвучил песню Абай «Қараңғы түнде тау қалғып», спел ее М.Кошкинбаев. Исполнение сопровождалось игрой на домбре. Красивый баритон хорошо известного тогда певца Магауи Кошкинбаева отлично сочеталось с великолепным звучанием казахского национального музыкального инструмента – домбры. Собравшаяся публика тепло приняла и просила прокрутить магнитофонную ленту еще и еще раз.

После окончания торжественной части К.Исабаев вручил директору института Гете и Шиллера господину Петеру Гольдхаммеру книгу Абая Кунанбаева и нотную запись песни «Қараңғы түнде тау қалғып». Сверх того они организовали большой банкет в честь великого Абая. Потом К.Исабаеву удалось в 2000 году одну из улиц Берлина назвать именем Абая (Абайштрассе). Этому предшествовала длительная работа по присвоению имени Гете одной из улиц городов Астана, Алматы, Семей и Абай (город в Карагандинской области). Инициатором этих мероприятий, естественно, был Калмухан Исабаев.

В своих воспоминаниях о тех днях писатель говорит «… когда в 1998 году Министерство иностранных дел Республики Казахстан обратилось с просьбой присвоить одной из улиц города в Берлине имя Абая, я одновременно отправил копию решения властей четырех городов о присвоении улицам имени Гете, что во многом способствовало скорейшему решению проблемы…».

«Песнь ночного странника» до сих пор не умолкает в просторах Великой степи, призывая людей приблизиться к миру природы, перестать быть чужими для нее, обрести тот покой и равновесие, которые свойственны ей, и тем самым слиться с нею.

Кабыкен КОНКАЕВ,краевед, Чаглинский сельский округ, Зерендинский район.

Биография: АБАЙ Кунанбаев (1845 — 1904)

Биография

АБАЙ Кунанбаев (1845 — 1904), великий поэт казахского народа, философ – гуманист, композитор, ювелирный мастер художественного слова.

Он родился 10 августа 1845 года в Семипалатинской области на склонах гор Шынгыстау, недалеко от источника Каскабулак. Изначально поэту дали имя Ибрагим. Говорят, что наречению поэта таким именем предшествовал вещий сон его отца – Кунанбая. Во сне тот увидел великого представителя племени тобыкты – мыслителя и философа Аннет баба, который произнес имя святого сына Ибрахима.

Бабушка Зере звала любимого внука Абаем, что означает «осмотрительный, осторожный, миленький». С тех пор и окружающие стали так же обращаться к мальчику, а настоящим именем, по сути, его никто не называл.

Абай происходит из знатного и богатого рода биев и аристократов. Прадед Абая Ыргызбай был батыром и бием рода тобыкты. Слово « батыр» предполагает не только личное мужество, отвагу и силу человека, но и участие в боевых сражениях. Ыргызбай был племянником знаменитого Жанибека батыра из племени керей, который за свои заслуги и ратные подвиги при сражениях с джунгарскими войсками получил благословение самого Абылай хана. Его сын Оскембай – дед Абая. Оскембай был бием. Когда состарился, глава рода – знаменитый Кенгирбай би воспитывал и обучал Оскембая науке управления. Дед Абая Оскембай жил в 1778-1850 годах. От него в 1804 году родился Кунанбай кажы – отец Абая.

Кунанбай как крупная, колоритная личность играл огромную роль в становлении характера Абая и его взглядов, таких личных качеств, как человечность, целеустремленность. Жизнь и творчество Абая в определенной мере были обусловлены установками и примерами его прославленного и порой жесткого, но справедливого отца.

Второе дорогое имя, связанное с жизнью великого поэта, - его родная мать Улжан, добрая и мудрая женщина.

Она была из богатого и знатного рода шаншар, происходящего из племени каракесек. Этот род всегда славился своим острым языком, знаменитыми розыгрышами. Прадедом Улжан был Бертис би. Слово «би» подразумевает, во-первых, ораторский талант, ум и мудрость, умение решать сложные споры между племенами, во-вторых – вождя племени, предводителя рода. Должность «би» не передается по наследству, биями становятся благодаря своим личностным качествам. У Турпана, отца Улжан, были родные братья – Контай и Тонтай. Они выделялись особым пристрастием к шуткам. Улжан не уступала им в острословии. Такие качества великого поэта, как остроумие, способность в саркастической форме высмеять людские недостатки, унаследованы Абаем от нагашы по материнской линии. Вся материнская линия, весь род по отношению к племяннику считается нагашы, а племянник по отношению к материнской линии выступает как жиен.

Человек, который в наибольшей степени повлиял на раннее тяготение Абая к искусству слова и знаниям, была его бабушка Зере. Большой знаток народной словесной сокровищницы, она сумела привить своему внуку стремление и любовь к знаниям, стала его первым воспитателем и учителем.

В девичестве бабушку Абая звали Токбала. Когда она выходила замуж, то по старинным обычаям приехала в дом жениха с серьгой в носу. После этого её начали звать Зере.

Бабушку отличало добросердечие и тонкое восприятие окружающего её мира.

Абай очень любил свою бабушку . Дни и ночи он проводил рядом с ней, постоянно упрашивая рассказать сказку или историю. Бабушка Зере, с нежностью относившаяся к своему внуку, с наслаждением раскрывала перед ним все богатство устного творчества, лелея и будоража воображение Абая.

Зере была большой мастерицей устного рассказа, она умела рассказывать красочно и интересно.

Улжан тоже между хлопотами по дому много внимания уделяла Абаю. Когда бабушка уставала, Абай обращался к матери. Улжан помнила много стихов, знала наизусть старинные поэмы и айтысы акынов.

Именно благодаря бабушке и матери у Абая рано проснулся интерес к творчеству, поэзии. Во многом под их влиянием Абай встал на нелегкий путь борца за человеческое счастье.

Следующим замечательным учителем и воспитателем юного Абая стал сам казахский народ.

В отрочестве Абай стремился освоить высокие образцы ораторского искусства, обычаи и правила, по которым жил народ, примеры честного судейства сложных и спорных вопросов между людьми и племенами. Во все времена искусство слова, ораторские качества очень высоко ценились среди кочевников. Можно предположить, что Абай скорее получил знание об истории Степи через народную мудрость, чем через систематическое образование в медресе (медресе – религиозное учебное заведение). Народные сказатели, ораторы, поэты, мастера устного рассказа дали огромную духовную основу творчеству Абая. Он понял, что многие познания и мудрость жизни кроются в народных дастанах, сказаниях о батырах. С юных лет с упоением слушал он акынов и сказателей, впитывая в себя образцы народной поэзии и, подражая им, стал сочинять свои первые стихи.

В родном доме Абая всегда с радушием встречали талантливых и мудрых людей. Частым гостем был знаменитый поэт Дулат. Он распознал поэтический дар Абая еще в юношеских стихотворениях и благословил будущего поэта:

Сын мой, подрастешь и ты,

Взлетишь на крыльях мечты.

Выше облаков, возможно, взойдешь ты,

Да сбудутся твои чудесные сны.

Абай не собирал и не хранил свои творения, так как при его жизни еще не было возможности публиковать свои произведения. Поэтому многие его труды, написанные экспромтом, порой наспех, иногда просто на клочке бумаги, для нас навсегда утеряны. Дошли до нас те стихи, которые люди знали наизусть. Оставшиеся были включены в рукописи муллы Мурсеита.

Абай не исправлял, не обрабатывал однажды написанное. Сам он не раз признавался, что если бы обрабатывал свои творения, они, наверняка, стали бы более совершенными. Но и в том, первозданном виде творения Абая являются высшими образцами человеческого гения.

Хаким Абай поздно ложился, рано вставал. Он много трудился ради будущих поколений, ради истории. Когда находило вдохновение, поэт с побледневшим лицом, прослезившимися глазами, участившимся дыханием брал в руки перо, и стихи сами лились потоком. В такие мгновения раскрывались мощь и таинство таланта! Его творчество было в чем-то сопоставимо с озарением поэтов-импровизаторов, сходу слагающих великолепные рифмы. «Не знай имя автора, а изучай его творения», - писал великий поэт. Первые свои стихи Абай опубликовал от имени своего близкого друга Кокбая Жанатайулы. В 1886 году аул Абая располагался на берегу реки Баканас. Переезд на джайляу (летнее пастбище) после долгих суровых дней зимы, человеческая любовь к земле-матери, зеленая трава и людская радость глубоко тронули сердце Абая. И он создает один из своих шедевров «Лето – солнечная пора». Это произведение было напечатано в 1889 году в 12 номере газеты «Дала уалаяты». Впервые в жизни Абай остался доволен своим творением. Он выплатил Кокбаю откупную и вернул своим стихам собственное имя. После этого Абай по – новому осознаёт силу и мощь поэзии и полностью посвятит свою жизнь искусству слова.

Поэмам о любви и дастанам Абай придает новую форму. Поэмы «Масгут», «Рассказ Азима» - притягательные и интересные истории написаны в духе восточных легенд с элементами волшебства. А сюжет поэмы Абая «Ескендир» (Александр Македонский) встречается и в творениях Фирдоуси, Низами, Навои. Но у каждого из этих четырех великих поэтов своя интерпретация этой личности. Ученики и последователи Абая продолжили творческий путь великого поэта, сохраняя и развивая его традиции, своеобразный стиль и оригинальность.

Аул Абая, сама его личность были в свое время одним из своеобразных центров казахской культуры, средоточием талантов. Поэт собирал вокруг себя одаренную молодежь, пропагандировал среди неё образование, культуру и искусство, вводил её в большой мир поэзии. Это начинание Абая с энтузиазмом поддерживали его дети, родственники, близкие. Они часто собирались послушать Мухамеджана, Альмагамбета, скрипача Мука и других талантливых людей. Многие вечера в ауле Абая становились праздниками поэзии и искусства.

Абай узнал и полюбил творение таких народных композиторов, как Биржан сал, Акан сери, Жаяу Муса, Таттимбет. Он особо ценил исполнителей кюев и их певческое искусство.

Мою душу взял вчера слух

Залетевший в наши края,

Столько мыслей навеяла вдруг…

Полюби эту песню, как я.

Поэт, осознавая способность песни через мелодию передать красоту мира, не терпел бесталанных произведений.

Абай сочинил много песен. Большинство из них не были записаны и потерялись навсегда. Некоторые песни Абая в наши дни воспринимаются как народные творения. Дети Абая также любили песни и стремились учиться игре на музыкальных инструментах.

Представителями поэтической школы, сложившейся при Абае, были его сыновья Акылбай, Абиш, Магаш, сын старшего брата Кудайберды - Шакарим, друзья и ученики Кокбай Жанатайулы, Арип Танирбергенов Асет Найманбетов и другие.

Акылбай (1861-1904) – первенец Абая. Детство и юность Акылбая проходили в доме Кунанбая и его младшей жены Нурганым. Так как его юность прошла вдали от отца, он не получил русского образования. Впоследствии под влиянием Абая и поэтических вечеров в его доме развивается поэтический талант Акылбая. Помимо коротких произведений, он написал три большие поэмы. Первая его поэма называлась «Жарах», но она полностью утеряна. Вторая его поэма называлась «Зулус». Здесь он повествует об увлекательных приключениях, происходящих в Африке. От этой поэмы сохранились только первые строки. Третья его поэма под названием «Дагестан» повествует о событиях на Кавказе. Она имеет огромную историческую ценность.

Когда женился младший брат Магауия, то попросил Акылбая написать для него песню. И он тут же сочинил её, названную впоследствии «Песней Акылбая».

Талантливый поэт Акылбай скончался в то время, когда его поэтический дар находился в расцвете. Он умер в 1904 году на сороковой день после смерти Абая.

Много радости и горя доставлял отцу его любимый сын Абдирахман. Поэт надеялся, что Абдирахман принесет большую пользу своему народу. Поэтому Абай отдал и Абдирахмана, и Магаша в русскую школу, требуя от них не карьеры чиновника, а истинных знаний. Абдирахман закачивает Реальное училище в городе Тюмени, потом Михайловскую школу артиллерий в Санкт-Петербурге. Однако здоровье не позволило ему поступить в Военную академию. К великому сожалению, Абдирахман, на которого возлагали большие надежды и пророчили блестящее будущее, заболел туберкулезом и умер в 1845 году в городе Верном (Алматы), когда ему исполнилось 27 лет. Великий поэт тяжело переживал смерть сына. Ему казалось, что все его мечты и надежды рухнули.

Переживая тяжелое горе, поэт посвятил девять своих стихов памяти умершего сына. Смерть Абиша стала невосполнимой утратой для поэта.

Как падучая звезда,

Он сверкнул – и стал незрим.

Как заплакали тогда

Все встречавшиеся с ним!

Был он умудрен и смел,

Страх в душе его был нем.

Он на смерть взглянуть сумел,

Этим не делясь ни с кем.

Другим сыном, оправдавшим большие ожидания своего отца, был Магауия Кунанбайулы (1870-1904) – младший сын Абая от жены Дильды. Он был восприимчивым юношей, с блистательным умом и обладавшим даром слова. Абай учил его в ауле в мусульманской школе, а затем в городском училище Семипалатинска. Но после трех лет учебы Магауия тоже заболел. Он был вынужден оставить занятия и вернуться в родной аул. После этого он постоянно был при отце и воспитывался им.

Высоко ценивший и понимавший значения поэтического труда Абая Магаш сам увлекся поэзией. По настоянию своего отца он написал поэмы «Енлик-Кебек», «Абылай». Самое объемное и совершенное его художественное произведение – поэма «Медгат-Касым».

Она повествует о незнакомых казахам дальних странах, о героях других земель.

Магауия в последние годы своей жизни стал известным человеком среди народа благодаря справедливым судейским решениям. Он умер рано, в 1904 году в возрасте тридцати четырех лет, когда его имя и дела только начинали завоевывать сердца людей. Для Абая смерть Абдирахмана была тяжелой утратой судьбы. От Магауии, Абдирахмана он ожидал много славных дел и пророчил им блестящее будущее. Поэтому их потеря стала для Абая поистине катастрофой. После смерти Магаша для Абая « мир как будто рухнул, разбился». Он так и не смог оправиться от такого удара судьбы. Через сорок дней после смерти Магаша в 1904 году, не дожив до шестидесятилетнего возраста, великий поэт скончался.

Имя гениального сына степи, великого поэта казахского народа, мыслителя, ученого, композитора Абая в наше время известно всему миру. Стихи и песни, философские воззрения, слова и мысли его находят отклик в сердцах людей своею человечностью, любовью, глубиной.

Колониальная политика тогдашней России была направлена на подавление, раздробление покоренных народов, на то, чтобы держать их в темноте и невежестве. В стихах Абая звучит тревога за судьбу, будущее своего народа.

Время - пряди тумана вдоль гребней гор.

Ты с надеждой глядишь в туманный простор,

Ты следишь за потоком безликих дней,

Вечной сменою их утомляя взор.

В творениях Абая явно прослеживается мечта поэта увидеть свой народ просвещенной, развитой и независимой нацией.

Великий Абай не дожил до обретения казахского народа своей независимости, но его потомки строят сегодня новое суверенное государство.

Произведения Абая вдохновляют молодое поколение казахов на служение своему народу, поддерживают в нем стремление к просвещению, знаниям, к развитию наций через культуру. Они всегда актуальны. Жизнь Абая, «…который боролся с тысячами один», - пример непреклонного поиска правды и справедливости для потомков.

Абай, утверждая, что «поэзия – властитель языка…», сам был повелителем поэзии, «сыном не только отца, своего народа, но и всего человечества».

Бабушка Зере звала любимого внука Абаем, что означает «осмотрительный, осторожный, миленький». С тех пор и окружающие стали так же обращаться к мальчику, а настоящим именем, по сути, его никто не называл.

Абай происходит из знатного и богатого рода биев и аристократов. Прадед Абая Ыргызбай был батыром и бием рода тобыкты. Слово « батыр» предполагает не только личное мужество, отвагу и силу человека, но и участие в боевых сражениях. Ыргызбай был племянником знаменитого Жанибека батыра из племени керей, который за свои заслуги и ратные подвиги при сражениях с джунгарскими войсками получил благословение самого Абылай хана. Его сын Оскембай – дед Абая. Оскембай был бием. Когда состарился, глава рода – знаменитый Кенгирбай би воспитывал и обучал Оскембая науке управления. Дед Абая Оскембай жил в 1778-1850 годах. От него в 1804 году родился Кунанбай кажы – отец Абая.

Кунанбай как крупная, колоритная личность играл огромную роль в становлении характера Абая и его взглядов, таких личных качеств, как человечность, целеустремленность. Жизнь и творчество Абая в определенной мере были обусловлены установками и примерами его прославленного и порой жесткого, но справедливого отца.

Второе дорогое имя, связанное с жизнью великого поэта, - его родная мать Улжан, добрая и мудрая женщина.

Она была из богатого и знатного рода шаншар, происходящего из племени каракесек. Этот род всегда славился своим острым языком, знаменитыми розыгрышами. Прадедом Улжан был Бертис би. Слово «би» подразумевает, во-первых, ораторский талант, ум и мудрость, умение решать сложные споры между племенами, во-вторых – вождя племени, предводителя рода. Должность «би» не передается по наследству, биями становятся благодаря своим личностным качествам. У Турпана, отца Улжан, были родные братья – Контай и Тонтай. Они выделялись особым пристрастием к шуткам. Улжан не уступала им в острословии. Такие качества великого поэта, как остроумие, способность в саркастической форме высмеять людские недостатки, унаследованы Абаем от нагашы по материнской линии. Вся материнская линия, весь род по отношению к племяннику считается нагашы, а племянник по отношению к материнской линии выступает как жиен.

Человек, который в наибольшей степени повлиял на раннее тяготение Абая к искусству слова и знаниям, была его бабушка Зере. Большой знаток народной словесной сокровищницы, она сумела привить своему внуку стремление и любовь к знаниям, стала его первым воспитателем и учителем.

В девичестве бабушку Абая звали Токбала. Когда она выходила замуж, то по старинным обычаям приехала в дом жениха с серьгой в носу. После этого её начали звать Зере.

Бабушку отличало добросердечие и тонкое восприятие окружающего её мира.

Абай очень любил свою бабушку . Дни и ночи он проводил рядом с ней, постоянно упрашивая рассказать сказку или историю. Бабушка Зере, с нежностью относившаяся к своему внуку, с наслаждением раскрывала перед ним все богатство устного творчества, лелея и будоража воображение Абая.

Зере была большой мастерицей устного рассказа, она умела рассказывать красочно и интересно.

Улжан тоже между хлопотами по дому много внимания уделяла Абаю. Когда бабушка уставала, Абай обращался к матери. Улжан помнила много стихов, знала наизусть старинные поэмы и айтысы акынов.

Именно благодаря бабушке и матери у Абая рано проснулся интерес к творчеству, поэзии. Во многом под их влиянием Абай встал на нелегкий путь борца за человеческое счастье.

Следующим замечательным учителем и воспитателем юного Абая стал сам казахский народ.

В отрочестве Абай стремился освоить высокие образцы ораторского искусства, обычаи и правила, по которым жил народ, примеры честного судейства сложных и спорных вопросов между людьми и племенами. Во все времена искусство слова, ораторские качества очень высоко ценились среди кочевников. Можно предположить, что Абай скорее получил знание об истории Степи через народную мудрость, чем через систематическое образование в медресе (медресе – религиозное учебное заведение). Народные сказатели, ораторы, поэты, мастера устного рассказа дали огромную духовную основу творчеству Абая. Он понял, что многие познания и мудрость жизни кроются в народных дастанах, сказаниях о батырах. С юных лет с упоением слушал он акынов и сказателей, впитывая в себя образцы народной поэзии и, подражая им, стал сочинять свои первые стихи.

В родном доме Абая всегда с радушием встречали талантливых и мудрых людей. Частым гостем был знаменитый поэт Дулат. Он распознал поэтический дар Абая еще в юношеских стихотворениях и благословил будущего поэта:

Сын мой, подрастешь и ты,

Взлетишь на крыльях мечты.

Выше облаков, возможно, взойдешь ты,

Да сбудутся твои чудесные сны.

Абай не собирал и не хранил свои творения, так как при его жизни еще не было возможности публиковать свои произведения. Поэтому многие его труды, написанные экспромтом, порой наспех, иногда просто на клочке бумаги, для нас навсегда утеряны. Дошли до нас те стихи, которые люди знали наизусть. Оставшиеся были включены в рукописи муллы Мурсеита.

Абай не исправлял, не обрабатывал однажды написанное. Сам он не раз признавался, что если бы обрабатывал свои творения, они, наверняка, стали бы более совершенными. Но и в том, первозданном виде творения Абая являются высшими образцами человеческого гения.

Хаким Абай поздно ложился, рано вставал. Он много трудился ради будущих поколений, ради истории. Когда находило вдохновение, поэт с побледневшим лицом, прослезившимися глазами, участившимся дыханием брал в руки перо, и стихи сами лились потоком. В такие мгновения раскрывались мощь и таинство таланта! Его творчество было в чем-то сопоставимо с озарением поэтов-импровизаторов, сходу слагающих великолепные рифмы. «Не знай имя автора, а изучай его творения», - писал великий поэт. Первые свои стихи Абай опубликовал от имени своего близкого друга Кокбая Жанатайулы. В 1886 году аул Абая располагался на берегу реки Баканас. Переезд на джайляу (летнее пастбище) после долгих суровых дней зимы, человеческая любовь к земле-матери, зеленая трава и людская радость глубоко тронули сердце Абая. И он создает один из своих шедевров «Лето – солнечная пора». Это произведение было напечатано в 1889 году в 12 номере газеты «Дала уалаяты». Впервые в жизни Абай остался доволен своим творением. Он выплатил Кокбаю откупную и вернул своим стихам собственное имя. После этого Абай по – новому осознаёт силу и мощь поэзии и полностью посвятит свою жизнь искусству слова.

Поэмам о любви и дастанам Абай придает новую форму. Поэмы «Масгут», «Рассказ Азима» - притягательные и интересные истории написаны в духе восточных легенд с элементами волшебства. А сюжет поэмы Абая «Ескендир» (Александр Македонский) встречается и в творениях Фирдоуси, Низами, Навои. Но у каждого из этих четырех великих поэтов своя интерпретация этой личности. Ученики и последователи Абая продолжили творческий путь великого поэта, сохраняя и развивая его традиции, своеобразный стиль и оригинальность.

Аул Абая, сама его личность были в свое время одним из своеобразных центров казахской культуры, средоточием талантов. Поэт собирал вокруг себя одаренную молодежь, пропагандировал среди неё образование, культуру и искусство, вводил её в большой мир поэзии. Это начинание Абая с энтузиазмом поддерживали его дети, родственники, близкие. Они часто собирались послушать Мухамеджана, Альмагамбета, скрипача Мука и других талантливых людей. Многие вечера в ауле Абая становились праздниками поэзии и искусства.

Абай узнал и полюбил творение таких народных композиторов, как Биржан сал, Акан сери, Жаяу Муса, Таттимбет. Он особо ценил исполнителей кюев и их певческое искусство.

Мою душу взял вчера слух

Залетевший в наши края,

Столько мыслей навеяла вдруг…

Полюби эту песню, как я.

Поэт, осознавая способность песни через мелодию передать красоту мира, не терпел бесталанных произведений.

Абай сочинил много песен. Большинство из них не были записаны и потерялись навсегда. Некоторые песни Абая в наши дни воспринимаются как народные творения. Дети Абая также любили песни и стремились учиться игре на музыкальных инструментах.

Представителями поэтической школы, сложившейся при Абае, были его сыновья Акылбай, Абиш, Магаш, сын старшего брата Кудайберды - Шакарим, друзья и ученики Кокбай Жанатайулы, Арип Танирбергенов Асет Найманбетов и другие.

Акылбай (1861-1904) – первенец Абая. Детство и юность Акылбая проходили в доме Кунанбая и его младшей жены Нурганым. Так как его юность прошла вдали от отца, он не получил русского образования. Впоследствии под влиянием Абая и поэтических вечеров в его доме развивается поэтический талант Акылбая. Помимо коротких произведений, он написал три большие поэмы. Первая его поэма называлась «Жарах», но она полностью утеряна. Вторая его поэма называлась «Зулус». Здесь он повествует об увлекательных приключениях, происходящих в Африке. От этой поэмы сохранились только первые строки. Третья его поэма под названием «Дагестан» повествует о событиях на Кавказе. Она имеет огромную историческую ценность.

Когда женился младший брат Магауия, то попросил Акылбая написать для него песню. И он тут же сочинил её, названную впоследствии «Песней Акылбая».

Талантливый поэт Акылбай скончался в то время, когда его поэтический дар находился в расцвете. Он умер в 1904 году на сороковой день после смерти Абая.

Много радости и горя доставлял отцу его любимый сын Абдирахман. Поэт надеялся, что Абдирахман принесет большую пользу своему народу. Поэтому Абай отдал и Абдирахмана, и Магаша в русскую школу, требуя от них не карьеры чиновника, а истинных знаний. Абдирахман закачивает Реальное училище в городе Тюмени, потом Михайловскую школу артиллерий в Санкт-Петербурге. Однако здоровье не позволило ему поступить в Военную академию. К великому сожалению, Абдирахман, на которого возлагали большие надежды и пророчили блестящее будущее, заболел туберкулезом и умер в 1845 году в городе Верном (Алматы), когда ему исполнилось 27 лет. Великий поэт тяжело переживал смерть сына. Ему казалось, что все его мечты и надежды рухнули.

Переживая тяжелое горе, поэт посвятил девять своих стихов памяти умершего сына. Смерть Абиша стала невосполнимой утратой для поэта.

Как падучая звезда,

Он сверкнул – и стал незрим.

Как заплакали тогда

Все встречавшиеся с ним!

Был он умудрен и смел,

Страх в душе его был нем.

Он на смерть взглянуть сумел,

Этим не делясь ни с кем.

Другим сыном, оправдавшим большие ожидания своего отца, был Магауия Кунанбайулы (1870-1904) – младший сын Абая от жены Дильды. Он был восприимчивым юношей, с блистательным умом и обладавшим даром слова. Абай учил его в ауле в мусульманской школе, а затем в городском училище Семипалатинска. Но после трех лет учебы Магауия тоже заболел. Он был вынужден оставить занятия и вернуться в родной аул. После этого он постоянно был при отце и воспитывался им.

Высоко ценивший и понимавший значения поэтического труда Абая Магаш сам увлекся поэзией. По настоянию своего отца он написал поэмы «Енлик-Кебек», «Абылай». Самое объемное и совершенное его художественное произведение – поэма «Медгат-Касым».

Она повествует о незнакомых казахам дальних странах, о героях других земель.

Магауия в последние годы своей жизни стал известным человеком среди народа благодаря справедливым судейским решениям. Он умер рано, в 1904 году в возрасте тридцати четырех лет, когда его имя и дела только начинали завоевывать сердца людей. Для Абая смерть Абдирахмана была тяжелой утратой судьбы. От Магауии, Абдирахмана он ожидал много славных дел и пророчил им блестящее будущее. Поэтому их потеря стала для Абая поистине катастрофой. После смерти Магаша для Абая « мир как будто рухнул, разбился». Он так и не смог оправиться от такого удара судьбы. Через сорок дней после смерти Магаша в 1904 году, не дожив до шестидесятилетнего возраста, великий поэт скончался.

Имя гениального сына степи, великого поэта казахского народа, мыслителя, ученого, композитора Абая в наше время известно всему миру. Стихи и песни, философские воззрения, слова и мысли его находят отклик в сердцах людей своею человечностью, любовью, глубиной.

Колониальная политика тогдашней России была направлена на подавление, раздробление покоренных народов, на то, чтобы держать их в темноте и невежестве. В стихах Абая звучит тревога за судьбу, будущее своего народа.

Время - пряди тумана вдоль гребней гор.

Ты с надеждой глядишь в туманный простор,

Ты следишь за потоком безликих дней,

Вечной сменою их утомляя взор.

В творениях Абая явно прослеживается мечта поэта увидеть свой народ просвещенной, развитой и независимой нацией.

Великий Абай не дожил до обретения казахского народа своей независимости, но его потомки строят сегодня новое суверенное государство.

Произведения Абая вдохновляют молодое поколение казахов на служение своему народу, поддерживают в нем стремление к просвещению, знаниям, к развитию наций через культуру. Они всегда актуальны. Жизнь Абая, «…который боролся с тысячами один», - пример непреклонного поиска правды и справедливости для потомков.

Абай, утверждая, что «поэзия – властитель языка…», сам был повелителем поэзии, «сыном не только отца, своего народа, но и всего человечества».

Абай (Ибрагим) Кунанбаев

Абай Кунанбаев - великий поэт, писатель, общественный деятель, основоположник современной казахской письменной литературы, реформатор культуры в духе сближения с русской и европейской культурой на основе просвещенного либерального ислама.

Абай родился 10 августа 1845 г. в Чингизских горах Семипалатинской области (по нынешнему административному делению) от одной из четырех жен Кунанбая, старшего султана Каркаралинского окружного приказа. Семья Абая была потомственно аристократической, и дед (Оскенбай) и прадед (Иргизбай) главенствовали в своем роду в качестве правителей и биев. Ему повезло в смысле семейного уюта и домашнего воспитания, поскольку и мать Улжан и бабушка Зере были чрезвычайно обаятельными и одаренными натурами. Именно с легкой руки матери данное отцом имя "Ибрагим" было заменено ласкательным "Абай", что означает "осмотрительный, вдумчивый". Под этим именем он прожил всю свою жизнь и вошел в историю.

Начатое в раннем детстве приобщение к устному творчеству народа и домашнее обучение у муллы было продолжено в медресе имама Ахмед-Ризы. Одновременно он учился в русской школе и к концу пятилетней учебы начинает писать стихи. С 13 лет Кунанбай начинает приучать Абая к административной деятельности главы рода. Ему пришлось вникнуть в межродовые тяжбы, ссоры, интриги и постепенно он испытал разочарование к административно-политической деятельности, что привело к тому, что в возрасте 28 лет Абай отходит от нее, целиком занявшись самообразованием. Но только к 40 годам он осознает свое призвание как поэта и гражданина, в частности, поставив под стихотворением "Лето" свое имя (ранее он приписывал свои сочинения другу Джантасову Кокпаю). Значительным импульсом в раскрытии высоких потенций Абая в этот момент стало его общение с ссыльными русскими, с Е.П. Михаэлисом, Н. Долгополовым, С. Гроссом. Обращение Абая к русской культуре, испытавшей в XIX в. свой период "бури и натиска" в литературе и искусстве, оказалось тем более естественным, что в восточной традиции поэтическое слово ценилось чрезвычайно высоко. Абаю оказалась близка поэзия Пушкина, Лермонтова, Гете и Байрона. Он в своих переложениях их на казахский тонко передавал дух переводимых стихов и адаптировал к мироощущению соплеменников.

На протяжении 20 лет чрезвычайно разносторонне расцветает гений Абая, он завоевывает необычайный авторитет, огромную и доселе в степи не встречавшуюся популярность. К нему стекаются акыны, певцы, композиторы, вокруг него толпится талантливая молодежь, создается социально-философская и литературная школы.

Но Абай как властитель дум вызывает дикую зависть, бешенное озлобление, проявившееся в самых коварных формах. Последние удары судьбы связаны со смертью Абдрахмана и Магавьи. Он отверг лечение недуга и добровольно обрек себя на смерть. Он похоронен около своей зимовки в долине Жидебай, вблизи Чингизских гор, на 60 году жизни.

Я с утеса кричал,

Мне простор отвечал -

Отвечали горы и дол.

Но услышав звук,

Я искал вокруг:

Как, откуда тот звук пришел?

Был все тот же утес иной, -

Отклик есть, но отклик пустой.

* * *

Велика у меня,

Широка родня, -

Одиноким быть нет причин,

Велика семья, но не понят я

И живу средь людей один.

Как могила шамана, я

Одинок - вот правда моя!

Нельзя полностью понять трагическое ощущение одиночества, испытанное Абаем, без учета двух обстоятельств. Первое и самое принципиальное обстоятельство состоит в импульсе к преобразованию культуры народа, который Абай дал. Речь идет прежде всего о словесной культуре, о поэтической традиции. Казахская специфика фольклора, несмотря на свою традиционность, и до Абая не исключала индивидуального творчества, о чем свидетельствуют сохранившиеся имена акынов, певцов, сказителей, композиторов, импровизаторов, мастеров поэтического состязания. Абай во все это привнес совершенно новое качество. Он влил в культуру казахов целый поток образов, форм (сатира, лирика, откровения, пейзажная лирика, исповедь) сюжетов, идей из иных культур и традиций, что означало включение казахской культуры в мир большой культуры классических цивилизаций и привитие свойственных последним духовных опытов к традиционной культуре казахов. В числе этих ино-культур и арабская культура в таких ее крупнейших документах как "Коран" и "Тысяча и одна ночь", а вместе с ней эллинистическая традиция Аристотеля и Александра Македонского. Затем тысячелетняя персидская культура и литература, которая в традиции семьи Абая вошла в его сознание с детства и закрепилась сознательным обращением к творчеству Фирдоуси, Саади, Низами, Навои, Физули. Совершенно новым, дотоле неизведанным был для казахов до Абая мир русской культуры в связи с европейской культурой и европейской традицией. Но опорой восприятия Запада является глубоко осознанный Восток, приверженность исламу.

Есть сюжеты, которым самой судьбой предназначено кочевать. Подобно мифу об одноглазом чудовище, перенесенном из степи в Средиземноморье в виде гомеровского Полифема, один из сюжетов Гете через российские равнины дошел до степных кочевий в виде известных переложенных Абаем на музыку стихов. Лермонтов перевел гетевскую "Ночную песнь странника", от этого и оттолкнулся Абай в своей элегии "Карангы тунде тау калгып". Такие совершенно разные культурные пласты были Абаем органически претворены и органически приживлены к древу казахской традиции. Именно в этом творческом сплаве - сила Абая, мощь его культурного воздействия, ни с кем не сравнимая всенародность творчества. Вызывает удивление сходство казахского песенного творчества с оперным искусством, но оно становится вполне понятным к контексте импровизаций Абая. Сказанное о вкладе Абая в казахскую культуру будет не до конца логичным, если мы не упомянем того, что творчество Абая не замыкается рамками сохранившихся текстов и мелодий, а включает в себя могучее воздействие его личности. Он выступал в качестве советника, рассказчика, ненавязчивого наставника, учителя, организатора неофициальной школы талантливых литераторов, просветителя, который в беседах, в разговорах щедро делился прочитанным, продуманным.

Все сказанное, казалось бы, говорит о прочной нерасторжимой творческой связи с окружением, с народом, о встречных потоках симпатий и откликов, исключающих саму возможность трагического одиночества. Но жизнь, как правильно заметили наши предки зороастрийцы, не состоит из одних только светлых начал, в ней есть место для темных сил зла, которые неустанно стремятся изничтожить добро. Раньше подобные ситуации объяснялись достаточно просто, чем и подкупались умы неискушенных и даже искушенных людей. Говорилось, к примеру, что есть царские администраторы, которым не нравилась сатира и критика Абая, связь его с политическими ссыльными. Есть местная правящая верхушка, которая возненавидела Абая за его любовь и сострадание к обездоленным. Прекрасная схема, но слишком упрощенная и далекая от жизни. В ней, в жизни, все гораздо сложней и страшней. Ведь верно было сказано еще в древности, что "в своем отечестве нет пророка". Плотным кольцом сомкнулись вокруг Абая его ненавистники и недоброжелатели, мелкие завистники и "большие люди из верхов", которые по традиции считают себя "властителями дум". Поистине великий человек, "благородный муж", и остается им в противовес, по выражению Конфуция, "мелким человечкам".

К порывам юные сердца зову

Я человечность ставлю во главу.

Кто корыстолюбив и бессердечен,

Тот мелкий человек по существу.

Разве безжалостные строки о человеческих пороках казахов не стоит обратить к сегодняшнему дню?

За деньги рады все позорить и чтить,

Мгновенно в любой перекрасившись цвет.

Надо представить себе казахское общество абаевской эпохи в целом. Это - прежде всего колония со всеми атрибутами смеси имперской и колониальной психологии, чванством, самодурством, лизоблюдством, наглостью, внутренней ущербностью. Но это одновременно традиционное общество, где вся жизнь человека на виду, где человека не оставляют в покое с его заботами и переживаниями, а постараются залезть в самую душу, внести семена подозрений и вражды, сплетен в ближайшее окружение. Невидимый человеческому глазу айсберг несовместимости с подлинным величием, большим человеческим сердцем на поверхности всплывал полицейской слежкой, сыском, враждебными действиями, вплоть до покушения на жизнь, клеветой и доносам. Воистину был прав Лермонтов: восстал он против мнений света один как прежде и убит. Но творчество Абая при всей его трагичности, вопреки превратностям судьбы, вопреки всем ненавистникам, крепко вросло в толщу народного сознания и продолжает питать его плодотворными импульсами. Не удалось противникам Абая самое страшное, чего хотели они добиться: сомкнуть кольцо вокруг поэта так, чтобы слово его осталось безответным. Они просчитались в главном. Слово Абая не могло остаться абсолютно неуслышанным.

Особое место в творчестве Абая занимает "Кара соз". Под этим наименованием объединены 45 "Слов" - небольших законченных фрагментов, выраженных в тщательно, художественно стилистически обработанной прозаической форме. Это и непосредственное обращение к читателю, откровенный разговор - собеседование, это и "ума холодных наблюдений и сердца горестных замет", это и философия жизни отдельного человека на фоне судеб народа. Термин "кара" (черный) в сочетании с термином "соз" (слово) чрезвычайно многозначен: это и обозначение прозы в отличие от рифмованной речи и текста, это и обозначение печали, и, наконец, обозначение, идущее от тюркской традиции, важного, значительного, первостепенного. "Кара соз" по жанру близки к тому, что в чингизовской традиции называлось "биликом", метким изречением, рассказом о жизненном примере, имеющим значение образца. По европейской традиции, это жанр "максим", "афоризмов", "бесед". А по сути "Кара соз" - исповедь. Данное на русском языке название этого произведения "Слова назидания" звучит сухо моралистично, менторски-наставительно. Но с ним приходится считаться как с высказыванием перед лицом мира и прежде всего своей собственной совестью, жанр, известный в мировой литературе со времен Марка Аврелия, Петра Абеляра, Блеза Паскаля и Жан-Жака Руссо. Но для тюркской литературы и казахской в особенности в силу преимущественно эпического характера, - но не только - "обнажение души", обнаруженное в "Словах назидания" - явление беспрецедентное. Исповедь - чрезвычайно ответственный жанр. Он требует от писателя предельной честности и искренности, здесь противопоказаны малейшая фальшь и рисовка. Абай хочет, чтобы его голос не был гласом вопиющего в пустыне. Канва повествования начинается с зачина, казалось бы, сугубо индивидуального: "Хорошо ли я прожил до сегодняшнего дня, но пройдено не мало… Но вот когда уже виден конец пути, когда обессилел и устал душой, я убеждаюсь в бесплодности своих благих стремлений, в суетности и бренности человеческой жизни". Так подводит Абай итог собственной жизни и объясняет решение записать "свои мысли". "Может быть, кому-то придется по душе какое-нибудь мое слово и он перепишет его для себя или просто запомнит, и если нет - мои слова, как говорится, останутся при мне". Но трагизм ситуации не в обычной сентенции по поводу бренности жизни и свойственной ей суете сует. "Хоть и существую я, но поистине мертв. Не могу разобраться, в чем причина: то ли в бессильной досаде на сородичей, то ли в отверженности от самого себя, то ли еще в чем-то. По внешнему виду я вполне здоров, изнутри же мертв. Смеюсь ли, не чувствую радости. Что ни делал, говорю ли, смеюсь ли - все это как совсем не мое, а кого-то иного".

Такая опустошенность обозначает, что человек не получает извне духовных откликов, что не обнаружилось никаких проблесков, никаких опор для уверенности в возможностях окружения.

Суровый счет, предъявленный поэтом своим братьям-казахам, мало что оставляет для утешения. Абай откидывает в сторону всякие внешние обстоятельства и разговор заводит по существу тех ценностей и ориентиров, которые заводят казахов в тупик: ложное самомнение в превосходстве над другими, праздность, леность, индивидуализм и групповщина, мелкое тщеславие, зубоскальство и глупый смех, потеря совести и высоких стремлений, отсутствие согласия и единения, почтение к ворам, злодеями м мошенникам… Откуда вошел в кровь "гордого степняка" целый сонм этих дурных качеств? И это ли есть "мой народ, который я люблю и к сердцу которого я ищу тропу?" Поэтому в упомянутом девятом Слове речь идет не просто о личном духовном самочувствии, а о состоянии и судьбах народа. "Не пойму" - пишет Абай - как я "отношусь к своему народу… питаю к нему неприязнь или люблю? - Если б любил, то без малейшего сомнения одобрил бы его нравы и среди всех черт нашел бы хоть одну, достойную похвалы. Моя любовь не давала бы погаснуть вере, будто мои соплеменники обладают качествами, присущими великому народу. Но нет у меня этой веры.

Основное чувство, пронизывающее "Слова назидания" - это боль по поводу неразвитости основной части и надежда, вера в могущество разума и внутренних потенций, накопленных историей. "Кто отравил Сократа, сжег Жанну д' Арк, распял Христа? - спрашивает поэт. - Толпа. Значит, у толпы нет ума. Сумей направить ее на путь истинный. Чтобы народ перестал быть толпой, нужны образованные люди, пекущиеся о народе, необходимо возникновение потребности в культуре и самообразовании. Все эти процессы потребуют целеустремленности, махом не перескочишь к высотам культуры. Человек должен как минимум освободиться от нужды в хлебе насущном, ибо только в виде исключения, редчайшего случая кто-то способен преодолеть все препятствия, замыкающие человека в рамки борьбы за существование. Главное в процессе обучения состоит в том, что оно должно принести ученику радость познания. Поэт протестует против "насилия со стороны родителей и мулл, которые убивают в детях искренность".

В педагогической системе Абая первостепенное значение отводится нравственному примеру и языкам. Через родной язык впервые открывается окно в мир. Широта взглядов, общечеловечность обязывает изучать языки других народов.

Испытанный им самим путь приобщения к европейской культуре Абай пропагандирует как всеобще значимый путь приобщения к достижениям европейской цивилизации. "Знать русский язык - значит открыть глаза на мир" - говорит Абай в 25 Слове. "Знание чужого языка и культуры делает человека равноправным с этим народом, он чувствует себя вольно, и если заботы и борьба этого народа ему по сердцу, то он никогда не сможет оставаться в стороне". Отталкиваясь от общего правила, что тот, кто способен воспринимать чужую культуру, делает шаг к более широкому взгляду на мир, учится самокритичности и к преодолению ограниченности, Абай еще раз настаивает: "Русская наука и культура - ключ к осмыслению мира и, приобретя его, можно намного облегчить жизнь нашего народа. Например, мы познали бы разные, но в то же время честные способы добывания средств к жизни и наставляли бы на этот путь детей, успешнее боролись за равноправное положение нашего народа среди других народов земли". Именно в концовке этой фразы, в призыве бороться за "равноправное положение нашего народа среди других народов" лежит самый глубокий корень того обстоятельства, что последующее за Абаем поколение интеллектуалов, объединившихся вокруг Алаш-Орды, воспринял Абая как свою духовную предтечу, как духовного вождя возрождения казахской нации. Это Алихан Букейханов, Миржакип Дулатов, Ахмет Байтурсынов, Магжан Жумабаев, вся блестящая плеяда талантливых деятелей начала и первой трети ХХ века, уничтоженных безжалостной рукой большевистской опричнины. Двигаясь в русле абаевского наследия, последователи Абая смогли поднять его на новую высоту. Прежде всего они создали круг интеллектуального общения, то, чего не доставало Абаю, чувствовавшему себя в духовном вакууме. Абай как Валиханов и Алтынсарин, по сути дела действовали в одиночку, предпринимая индивидуальные усилия. Во-вторых, продолжатели заветов Абая связывали общие нравственные требования с конкретной политической программой обретения независимости и социально-экономического прогресса. Эта высота была утрачена за годы тоталитарного режима. Возврат к ней на новом витке истории, когда Казахстан юридически обрел независимость, был бы лучшим памятником Абаю.

Первым, кто способствовал сбору и изданию полного собрания сочинений, своду данных о жизни и деятельности Абая, был Кокбай Жанатай-улы (1864-1927). Громадная работа по всем линиям абаеведения принадлежит М. Ауэзову. Помимо сугубо научных исследований жизни и творчества классика казахской литературы он благодаря роману "Абай" запечатлел свое имя подле Ибрагима Кунанбаева

En Popüler Yayınlar

-

Abay Kunanbayoğlu: 20. Söz | Kara Sözler Abay Kunanbayoğlu: 20. Söz | Kara Sözler

-

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АБАЯ КУНАНБАЕВА: Мудрость, ведущая сквозь века, Вечная поэзия Абая, История одной песни Мудрость, ведущая сквозь века ...

-

ABAY KUNANBAYOĞLU'NUN KARA SÖZLER'İNDE TEMA 1.Hayatın Anlamı Abay insanları, sevinçlerini ölçülü bir biçimde yaşamaları için uyarıy...

-

Abay Kunanbayoğlu: Kara Sözler (Tamamı) Abay İbrahim Kunanbayoğlu|Kunanbayev (Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы; Абай Ибрагим Кунанбаев)

-

Abay Kunanbayoğlu: 6. Söz | Kara Sözler Abay Kunanbayoğlu: 6. Söz | Kara Sözler

-

Abay Kunanbayoğlu: 3. Söz | Kara Sözler Abay Kunanbayoğlu: 3. Söz | Kara Sözler

-

ABAY HAKKINDA YAZILANLARDAN SEÇMELER Abay Kunanbay(oğlu) hakkında kaleme alınan eserler ve akademik çalışmalardan bir kısmı aşağıda bir ...

-

NURSULTAN NAZARBAYEV’İN ABAY HAKKINDAKİ SÖZÜ (Abay’ın doğumunun 150. yıldönümü töreninde, 9 Ağustos 1995 tarihinde yaptığı konuşma) Değerl...